Huy et ses voies de communication

ANTIQUITE

LA CHAUSSÉE ROMAINE

ex:[[1]]

Pendant le règne d'Auguste, de -27 à +14, une belle grande route est établie, qui relie BAVAY à COLOGNE. Elle ne profitera pas beaucoup à la région hutoise Le roi Brunehildis (Brunehaut), (septième successeur d'un premier roi Brunehaut neveu du roi Priam), ordonna la création de sept chaussées pavées de pierres au départ de la capitale dite des "Belges" (Bavay). Celle qui reliera Bavay à Cologne ( capitale des Germains, Germanie inférieure) via Tongres et Maastricht est longue de plus de 235 kilomètres et passe par Braives (Pernaco ou Perniciacum), burgus romain , d'abord agglomération du haut-Empire évoluée plus tard en fortification du Bas-Empire, située à +/- 30 kilomètres de Tongres, capitale des Tongres (Atuaca ou Aduacam). En province de Liège, en sortant de Branchon, elle passe par Merdorp, Ambresin, Moxhe, Villers-le-Peuplier, Avennes, Braives, Tourinne-la-Chaussée, Ligney, Omal, Celles, Hollogne-sur-Geer, Grand-Axhe, Waremme, Lantremange, Bergilers, Grandville, Oreye, Otrange, puis elle entre en Limbourg. Tout au long de son trajet, elle est bordée de "villae" et de "tumuli". Deux cartes d'époque nous montrent la situation géographique des principales agglomérations sur la chaussée: la Table de Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin.

LA TABLE DE PEUTINGER

ex:Wikipedia

La table de Peutinger est l'ancêtre des cartes routières. Elle couvre tout l'Empire romain et les conquêtes d'Alexandre le Grand, à l'est, jusqu'en Inde. Réalisée à la fin du XIIIe siècle, c'est certainement une compilation reposant sur une carte qui a pu être faite vers le IIIe ou IVe siècle, et remaniée plus tard. Cette carte a été découverte par Konrad Celtius à Worms, au début du XVIe siècle. Il la légua à son ami Konrad Peutinger, d'où son nom, qui souhaita l'éditer. Elle mesurait plus de 6 mètres de long et 30 centimètres de large. Elle a été découpée en 11 parties au XIXe siècle, elle est conservée à la Bibliothèque nationale de Vienne (Bibliotheca vindobonensis). La partie occidentale (avec les îles britanniques, la péninsule ibérique, la côte marocaine) a été perdue.

L’ITINERAIRE D’ANTONIN

ex:Wikipedia

L’Itinéraire d’Antonin ou Itinéraire Antonin ou Itinerarium Antonini (du latin : Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti) est un guide de voyage de la Rome antique qui recense et décrit 255 voies, stations et itinéraires le long des principales voies romaines à travers l’Empire romain ainsi que les distances qui les séparent.

Datant de la fin du IIIe siècle voire du milieu du IVe siècle, il nous est connu par vingt manuscrits qui vont du VIIe au XVe siècle.

Il fait partie des itineraria adnotata, c’est-à-dire que, contrairement à la Table de Peutinger, il ne comporte pas de représentation cartographique.

Il couvre une grande partie du monde romain, mais non sa totalité, sans que l’on sache pourquoi. Il recense et décrit 255 voies et itinéraires le long des principales voies romaines à travers tout l’Empire : se déroulant d'ouest en est de la Mauritanie aux rives de l’Euphrate et du nord au sud du Mur d'Hadrien à Assouan, et couvrant une distance totale d'environ 85 000 kilomètres. Le document donne les distances entre les sites mentionnés[1], généralement formulées en milia pedium (mille romain), sauf pour la Gaule où il s'agit de leuga (lieue).

VOIE ROMAINE DE LA PROVINCE BELGIQUE

Cette province s'étend de la Seine au Rhin (jusqu'au démembrement des provinces de Germanie inférieure et supérieure sous le règne de Domitien) et au Jura et a pour chef-lieu Reims, qui est aussi le chef-lieu de la cité des Rèmes.

• voie de Bavay à Cologne, parfois appelée via Belgica : elle relie Bavay (Bagacum Nerviorum, chef-lieu de la cité des Nerviens dans la province de Belgique) à Cologne (Colonia Claudia Ara Agrippinensium, chef-lieu de la cité des Ubiens et (à partir du II) de la province de Germanie inférieure.

• Les diverses chaussées Brunehaut

• La chaussée de la reine Blanche, reliant Lutèce à Beauvais.

• Voie romaine de Tournai à Cassel par Estaires, partie de la voie romaine de Cologne à Boulogne.

• Voies romaines en Bresse (de)

LA VOIE DE TONGRES A METZ

ex:[[2]]

Il faudra attendre le règne de CLAUDE, de +41 à +54, pour voir apparaître la voie METZ-TONGRES, qui passe par ARLON , VERVOZ, où elle frôle HUY et passe la Meuse à AMAY (pont d’OMBRET). D'importants chemins secondaires et diverticules sillonneront alors la région. Certains longent la Meuse, d'autres suivent la cours de ses affluents. Les villes sont enfin reliées entre elles et celles qui ont la chance d'être sur le fleuve commenceront leur ère de prospérité.

Après, ce sera au tour de NERON, de +54 à +58, de régner tant bien que mal, avec des tentatives d'insurrection chez nous. De +o9 à +96, les empereurs FLAVIENS ramènent la paix. de même sous les ANTONINS, entre +96 et +192, de grandes fermes en pierre sont construites et de nouvelles petites villes voient le jour, comme HUY, sur la Meuse. vers l'an 102, on y voit arriver un premier évangélisateur, comme saint MATERNE, qui construit une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Et ANTONIN-LE-PIEUX, passant par là, tombe en admiration devant notre cité et décide de l'agrandir et d'y établir un solide fort sur une des montagnes qui l'entourent.

AU MOYEN-AGE

ex: [[3]]

ex: [[4]]

Au Ve siècle, à la fin de l'Empire Romain, Huy, de par sa situation privilégiée sur la Meuse, à 30 km de Namur et de Liège, à 60 km de Dinant et de Maastricht, faisait partie d'un ensemble économique appelé "Mosan", qui allait vite la faire reconnaître comme une ville importante dans l'Europe d'alors. Son commerce international atteignit son point culminant au XIIe siècle, avec l'apparition des foires et la complète transformation des industries anciennes en industries d'exportation. Nous examinons sur cette page l'évolution du commerce hutois entre le Haut Moyen Age et le Moyen Age Central, c'est-à-dire du Ve au XIIIe siècles. [1]

Aux VIe, VIIe et VIIIe siècles, c'est-à-dire à l'époque mérovingienne, Huy était connue pour ses industries, ses vignes, sa monnaie battue sur place par 12 monétaires, ses port et tonlieu déjà importants. Elle pratiquait des échanges de bijoux et monnaies avec les voisins. On retrouva des pièces de la monnaie hutoise dans le nord du Brabant, sur l'île de Walcheren, en Frise, dans le Suffolk et même en Scandinavie!

Au IXe siècle, Huy, dans l'Empire Carolingien, est un portus, un castrum et un vicus fortifié. Les pièces hutoises sont présentes dans le nord de la France, à Compiègne, Arras, Amiens (port), en Aquitaine mais aussi en Frise hollandaise, à Holstein....

Puis au Xe siècle, ce sera la fin des invasions et le vrai commerce international va pouvoir enfin se développer, le travail de la terre ne suffisant plus à nourrir la population qui s'accroît. Dans ce nouvel Empire Germanique, les liens avec l'ouest sont rompus, mais ceux avec l'est se solidifient en croissant à grande vitesse. Les villes de la Meuse battent monnaie impériale. Des trésors de pièces hutoises seront découverts au nord de la Scandinavie et dans l'est slave, l'est allemand, la Bohème, la Pologne, les pays baltes et la Russie. Au Xe siècle, le centre métallurgique avait ensuite changé de rive et principalement sur les bords du HOYOUX. HUY devint au XIIe siècle le foyer d'un art très fécond et très représentatif de cette période. Le Pays Mosan imposa à l'Empire sa primauté des Arts du Métal.

Dès le XIe siècle, les Bourgeois de Huy reçoivent leur Charte des Libertés (1066), des marchands hutois apparaissent en tonlieu à Londres et au XIIe siècle à Coblence (Rhin moyen). Le commerce de Huy se développe à grands pas, avec le cuivre jaune (laiton), ses fameux bassins, chaudrons et autres ustensiles de cuisine, que Huy laissera bientôt à Dinant pour s'axer sur la draperie. Des artisans hutois n'hésitent pas à "s'exporter" avec leur famille. Par exemple: le pelletier Fulbert qui partira vers la Normandie où il ira s'établir et où sa fille Arlette de Huy aura du Duc de Normandie un petit Guillaume, bâtard certes, mais futur "Conquérant et roi d'Angleterre". De l’Apleit de Huy, ils navigueront sur la Meuse et l’Aisne, puis emprunteront, en charrette, la route de Compiègne vers Rouen et la Normandie.

Extrait de la page 47 du roman « ARLETTE » de Freddy Van Daele/2004 :

« Le départ de Huy, à l’Apleit ».

C'est le lundi 11 avril 1020 que l'on se met enfin en route.-Le lourd bateau de 30 mètres est tiré hors de l'Apleit par deux chevaux bruns, amarrés l'un à la proue, où se tient un marin muni d'une gaffe , et l'autre carrément au mât. Par un plan incliné, les animaux remontent sur la berge de cette rive droite et empruntent la route vers Namur. On parcourt environ 300 mètres et lorsque l'on jette un dernier coup d'œil vers l'arrière, on voit que la ville a déjà disparu dans la brume du matin, la foule d'amis, ce ne sont plus que de vagues silhouettes confuses que l'on voit s'agiter. La Tour Basin ,elle, est bien là , on distingue même là-haut, sur le chemin de ronde du château, les soldats qui déambulent. D'un coup, tout s'en va, on est sous le pont, on aperçoit le ciel à travers les planches de son tablier de bois. La Meuse tourne subitement vers la droite et Huy est partie.

Du XIe au XIIIe siècle, l'arrière-pays fournit à Huy le minerai et la MEUSE conduisit les produits finis jusqu'au RHIN et puis bien au-delà.

Au XIIe siècle, le centre métallurgique passa de la rive gauche-vers la rive droite sur les bords du Hoyoux avec ses forges et moulins nombreux.

Au XIIIe siècle le premier pont en bois de 1066 fut remplacé par celui de 1294 construit plus en aval à l'Apleit, le port-embarcadère à l'embouchure du Hoyoux. La route Condroz-Huy-Hesbaye permettait de s'ouvrir à un commerce routier plus florissant, accédant directement à la Chaussée Romaine Boulogne-Bavai-Cologne. Huy ajouta l'Italie et le sud de la France à ses destinations commerciales favorites.

Au XIIIe siècle, un document mentionne le nom d'un marchand colonais établi à HUY: Walter de COLOGNE et, en ce temps-là, à HUY, on voit que les vins du RHIN coulaient à flots. Et, d'après André Joris, ce fut à cette époque que le commerce mosan, tout en gardant à la place de COLOGNE la préférence de son marché, alla muer en draps, en laines, en peaux les cargaisons de ses marchands au détriment des métaux.

Aux XIIIe et XIVe siècles, ce fut la draperie qui connut à HUY un essor sans précédent...

TRAJETS FLUVIAUX de COBLENCE (MOSELLE/RHIN) à la MER DU NORD, via COLOGNE: 400 KM et de HUY (HOYOUX/MEUSE) à LA MER DU NORD, via LIEGE: 300 KM

Le XVIIe siècle fut celui des guerres et des sièges. Huy s’appauvrit, son commerce vers l’extérieur était au point mort.

Le XVIIIe siècle, fut celui des « occupations et dominations». La Ville de HUY subit une garnison hollandaise commandée par le brigadier Isaac de CRONSTROM, seigneur de Heergerwal et de Bieurfors. Ce fut le dernier gouverneur des" ville, château et forts de Huy".

Dès 1792, les Français, désireux d’étendre les bienfaits des Droits de l’Homme aux nations sœurs et aussi d’assurer la sécurité de leurs frontières, avaient lutté pour prendre pied dans les Pays-Bas autrichiens et dans la Principauté de Liège. Ils remportèrent une victoire décisive à Fleurus en juin 1794. L’année suivante, la France révolutionnaire annexa purement et simplement le territoire qui deviendra plus tard la Belgique. C’était le début d’une domination qui durera deux décennies… Vingt années qui allaient changer à jamais le visage des cités comme Huy, bouleversées dans leurs habitudes ancestrales et entraînées parfois malgré elles vers une ère de renouveau.

TEMPS MODERNES

LE RESEAU ROUTIER A HUY EN 1830

ex:A.C.H.SC&B-A tome XXIX/1975 pages 119sq « HUY ET LA CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER HESBAYE-CONDROZ » par Michel LAFFUT

Il y avait la voirie vicinale, les chemins et sentiers de terre, et la voirie urbaine. Mais une seule route aboutissait à HUY : celle qui vient de Liège par la rive gauche de la Meuse, cette ancienne chaussée de Liège que les Français avaient considérablement améliorée de 1804 à 1813.

Cf R.Malherbe « De l’état des routes dans le pays de Liège depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours » page 97…

LA HESBAYE RELIEE A HUY

En 1830 une Compagnie privée construisit la route de HUY à TIRLEMONT par HANNUT. Elle suspendit les travaux et la céda à l’Etat en 1836. Il la termina en 1841 et commença à aménager la traversée de Statte et la rue Entre-deux- Portes pour la prolonger vers la Meuse.

Entre 1853 et 1856, construction de la route Huy-Waremme.

Entre 1855 et 1859, route de Huy à Wavre via Lavoir.

LE CONDROZ RELIE A HUY

Entre 1839 et 1863, une route fut créée, qui remonta le Hoyoux jusqu’au Pont-de-Bonne, pour ensuite croiser la route Liège-Dinant, poursuivre vers Ocquier en traversant la route de Marche, rejoindre Hamoir, Werbomont, Trois-Ponts, et , enfin, Stavelot. On améliora notablement, également, la chaussée de Liège.

LES CHEMINS VICINAUX

Beaucoup furent mis au rang de voies de communication dignes de ce nom et les meilleurs reçurent le nom de chemins de grande communication.

Exemples :

-Huy-Hamoir via Strée et Ouffet

-Huy-Burdinne via Bas-Oha, Couthuin et Héron doublée d’un autre chemin suivant la vallée de laMehaigne.

-Huy-Ramet sur la rive droite de la Meuse.

LE CHEMIN DE FER

Son réseau se développa en même temps que le réseau routier et ne fut donc pas en concurrence avec lui.

Le train a détrôné la diligence mais n’a pas détrôné la route !

A. LA LIGNE HAINE-SAMBRE-MEUSE

En 1835 fut inauguré le tronçon ferré Bruxelles-Malines et en 1850 celui qui reliait Liège à Charleroi, passant par HUY. Quinze années avaient été nécessaires pour doter la Belgique d’un réseau ferroviaire de 858 km, mais en 1895, celui-ci passera à 4361 km

La voie fluviale avait toujours été privilégiée par le Régime hollandais pour les échanges commerciaux avec la Rhénanie, en descendant l’Escaut, traversant la Zélande et rejoignant l’embouchure du Rhin pour ensuite remonter vers Cologne. Tout cela devint pratiquement impossible dès l’automne 1830 pour la nouvelle Belgique indépendante. Il fallait se mettre à l'abri de toute fermeture de l’Escaut ! Déjà au XVIe siècle, on avait vu des projets de création de canaux d’Ouest en Est pour unir l’Escaut, la Meuse et le Rhin. Des débuts de réalisation avaient bien vu le jour, mais sans concrétisation.

Dès 1834, il fut admis qu’un réseau à deux grands axes était absolument impératif : -l’un partirait d’Anvers vers Malines et Bruxelles, puis vers Mons et Quiévrain. -l’autre relierait Ostende, via Bruges et Gand, à Malines puis partirait vers la Prusse par Louvain, Liège et Verviers. Il faudrait aussi y prévoir trois embranchements : -le premier de Gand vers Tournai et la France. -le deuxième de Braine-le-Comte vers Charleroi et Namur. -le troisième de Landen à Saint-Trond.

Ce réseau fut achevé en 1843

Il fut ensuite décidé de le compléter en reliant Liège à Charleroi et passer ainsi le long de la Meuse par Huy et Namur.

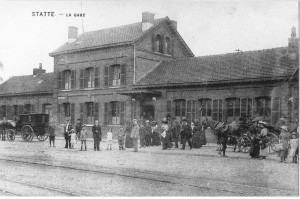

En 1848, Huy et ses deux gares, celle du Nord et celle de Statte, furent desservie par le train qui reliait Liège à Mons.

B. LA LIGNE LUXEMBOURG-HOLLANDE

Bientôt, une voie de transit direct entre le Grand-Duché de Luxembourg et les ports de Hollande s’avéra également être d’une toute grande nécessité. Le gouvernement et une Société Anonyme prirent les choses en main dès 1864.

Pour l’historique des lignes 126 et 127, nous demanderons au lecteur de bien vouloir consulter notre page WikiHuy : Les Lignes 126 et 127 — Wikihuy. Il y apprendra que, vu l'importance d'un chemin de fer de Landen à Aye via Huy et Ciney, on s'engageait à construire "un chemin de fer de Landen à Huy et de Huy jusqu'au chemin de fer de Namur à Arlon par la vallée du Hoyoux. On débuta en 1864 et la ligne fut achevée dans les délais: ouverture du tronçon Landen-Statte le 22 novembre 1875 et inauguration de la ligne complète jusqu'à Ciney le 1er février 1877.

Ce chemin de fer de 75 KM est à voie unique sur toute sa longueur, avec possibilité d'être doublée aux endroits stratégiques (ce qui ne fut jamais nécessaire).

La ligne 126 est celle qui va de Statte à Ciney par les vallées du Hoyoux et du Bocq. Après le Pont de Fer à Huy, elle emprunte 3 tunnels vers Modave, Clavier, Havelange, Hamois, Ciney. Longueur totale= 41KM400.

La ligne 127 part de Statte vers le nord, traverse les tunnels de Moha et de Huccorgne, suit la Mehaigne et, via Hannut, arrive à Landen à 33KM600.

Elles resteront en service jusqu'en 1982 et l'assiette sera déferrée en 2008 pour y installer un "Ravel".

CANALISATION DE LA MEUSE

ex: [[5]]

Dès 1853, on prit la décision de procéder à la canalisation de la Meuse. Ces travaux durèrent plus de 40 ans. En Meuse liégeoise, de Monsin à Ben-Ahin, les écluses n'avaient pas de sas, les barrages à aiguilles allaient d'une berge à l'autre, on libérait les aiguilles pour laisser passer les bateaux puis on les récupérait à l'aide de cordages.. Les premières écluses mixtes (à aiguilles et à fermettes) de la Haute-Meuse mesuraient 57 mètres sur 9 et après la canalisation 100m X 12, contre 136m x16 en Meuse liégeoise.

Vers 1928, on construisit de nouveaux barrages pour bateaux de 2000 tonnes à Monsin et Yvoz-Ramet, alors que trois barrages à aiguilles de 57m x9m, pour bateaux de 600 tonnes, subsistaient encore à Huy, Flône et ... Ampsin.

De 1955 à 1958, on décida de démolir les anciens petits barrages et on procéda à la création d'un nouveau barrage et d'une écluse pour 2000 tonnes à Ampsin-La Neuville avec endiguement de la Meuse contre les inondations.

Plus tard, en 2017,on s’aperçut qu’il fallait passer au plus vite à un gabarit de...9000 tonnes..

Réalisation: dès 2018, on s'occupa activement de l'adaptation du réseau routier riverain, chemins d'accès, routes nationales, de l'évacuation des terres, de l'acheminement des matériaux, par bateaux et par camions ainsi que, dès 2020, de la démolition de l'écluse n°1, qui fut chose faite en décembre 2021.

L’inauguration eut lieu le samedi 29 juin 2024, ouverte au grand public et une plaque inaugurale fut dévoilée sur la nouvelle passerelle cyclo-piétonne.